“Il caso Grecia e la realtà dietro la retorica, un classico esempio per comprendere”

Quando si parla di “aiuti europei”, i media e i governi li presentano spesso come un esempio di solidarietà e cooperazione tra Stati. Ma dietro questa narrazione virtuosa, si nasconde un meccanismo molto diverso, che ha ben poco a che fare con l’aiuto ai popoli in difficoltà. Il caso della Grecia, tra il 2010 e il 2015, è uno degli esempi più evidenti.

Il “salvataggio” greco – 250 miliardi, ma solo briciole al popolo

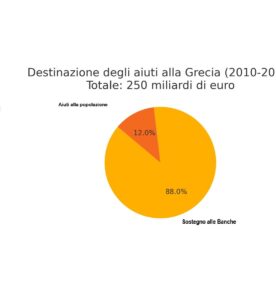

Tra il 2010 e il 2015, la Grecia ricevette tre pacchetti di “aiuti” per un totale di circa 250 miliardi di euro, stanziati da Fondo Monetario Internazionale (FMI), Banca Centrale Europea (BCE) e Commissione Europea – la cosiddetta Troika.

Ma dove sono finiti quei soldi? Secondo uno studio dell’ONG tedesca Attac Austria e confermato da un’analisi della Scuola di Economia di Parigi (Paris School of Economics), solo il 5% circa di quei fondi è arrivato davvero all’economia greca (cioè a sanità, pensioni, stipendi pubblici, investimenti).

Il 95% è servito a rimborsare debiti esistenti, in particolare verso le banche private tedesche, francesi e olandesi che avevano prestato denaro alla Grecia negli anni precedenti. Con i soldi dei contribuenti europei, quindi, si sono salvati i bilanci degli istituti finanziari del Nord Europa.

Fonte: Attac Austria, “Where Did the Greek Bailout Money Go?” (2013), Paris School of Economics Report on Greek Bailouts (2015).

La Beffa del Debito

Paradossalmente, nonostante i “salvataggi”, il debito pubblico greco è cresciuto, passando dal 126% del PIL nel 2009 al 180% nel 2015, a causa degli interessi e dei nuovi prestiti concessi per rimborsare quelli vecchi. Un tipico meccanismo da usura bancaria, camuffato da sostegno internazionale.

Dati ufficiali: Eurostat (2016), FMI, BCE, Ministero delle Finanze greco.

D’Alema – “Aiuti? No, è stato un salvataggio delle banche”

Nel 2015, Massimo D’Alema, ex Presidente del Consiglio italiano e figura storica della sinistra, spiegò chiaramente:

“La Grecia ha ricevuto dei soldi, ma per restituirli alle banche tedesche e francesi. Il popolo greco è stato messo in ginocchio per salvare le banche del Nord Europa. Questa non è solidarietà europea, è ipocrisia.”

(Intervista a Il Fatto Quotidiano, luglio 2015)

Dunque, non si tratta di un’opinione di destra, ma di una consapevolezza trasversale che dovrebbe far riflettere: quando un Paese “riceve aiuti”, spesso in realtà si indebita per salvare qualcun altro.

Un meccanismo che si ripete

Questo schema si è visto anche in altri contesti: Irlanda, Portogallo, Cipro. E, in forma più moderata, anche in Italia con il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità), un fondo che tecnicamente serve per “aiutare” gli Stati, ma che funziona come un creditore privilegiato, chiedendo in cambio politiche severe di austerità e tagli alla spesa pubblica.

Oggi è cambiato qualcosa? Purtroppo no

A distanza di oltre dieci anni dalla crisi greca, i meccanismi di fondo non sono cambiati. L’Unione Europea continua a presentare i fondi, i prestiti e i programmi di sostegno come strumenti di solidarietà, ma nella sostanza l’impostazione rimane quella di un sistema costruito per garantire la stabilità dei mercati finanziari, non il benessere dei popoli.

Il MES (Meccanismo Europeo di Stabilità) è ancora attivo e pronto a intervenire con logiche simili a quelle del passato. Prestiti in cambio di rigide condizionalità, riforme imposte dall’alto, controllo esterno dei bilanci. E nonostante le lezioni della crisi greca, non è stata istituita una vera unione fiscale o un meccanismo automatico di solidarietà che redistribuisca le risorse tra Nord e Sud Europa in modo equo.

Anche i fondi del Next Generation EU – il grande piano europeo post-Covid – pur con una retorica diversa, si basano su prestiti, target da raggiungere e approvazioni centralizzate da Bruxelles. Non si tratta di un cambio strutturale, ma di un’evoluzione cosmetica del modello precedente.

In sintesi possiamo affermare che i problemi strutturali dell’UE – la supremazia della finanza, la mancanza di sovranità democratica, la disuguaglianza tra Stati membri – restano irrisolti. E se non si affrontano con coraggio, rischiano di riemergere con la prossima crisi.