Davide Arecco

di Davide Arecco (Università degli Studi di Genova)

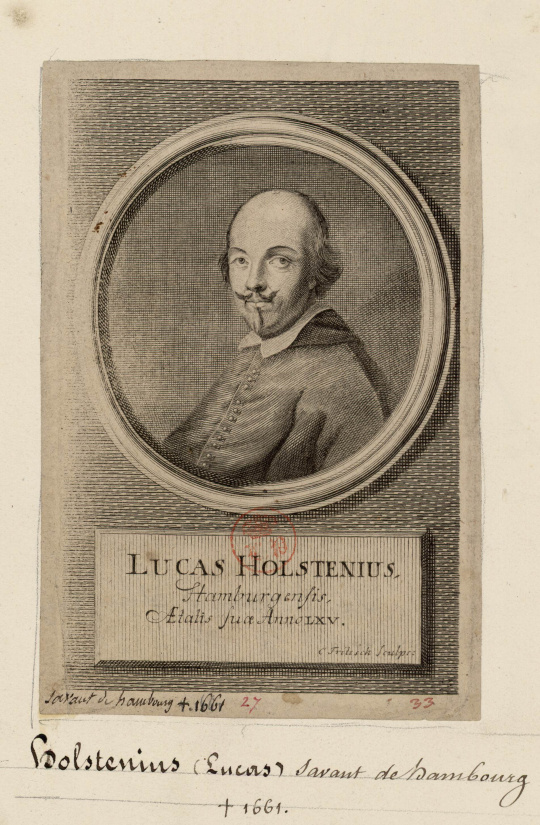

La recentissima pubblicazione degli inediti geografici greci di Lucas Holstenius, conservati nel Fondo antico della Biblioteca Vaticana, curati da Stefano Belfiore, per Ledizioni di Milano, con scritti introduttivi in italiano, e testo in greco e in latino, riporta all’attenzione una grande figura di erudito ed enciclopedista del primo Seicento europeo, nonché la sua opera di geografo e storico del mondo antico. Il volume costituisce la pubblicazione di una parte rilevante del vastissimo corpus di manoscritti inediti, risalenti in prevalenza all’epoca di Urbano VIII Barberini, sparsi alla Vaticana e in diverse altre Biblioteche di Roma, d’Italia e d’Europa. Si tratta, senza dubbio, di un thesaurus dal valore storico e culturale inestimabile, che rimanda, tra l’altro, a quella galassia lincea della quale il grande Galileo fu parte attiva ed integrante. Molto altro materiale ancora resta, al momento, inedito: tra questo, il carteggio (durato dal 1648 al 1661) di Holstenius con gli stampatori e i librai veneziani Noué, oggi custodito presso le collezioni manoscritte della Vallicelliana, corrispondenza dotta – e non solo – che apre uno splendido squarcio su meccanismi e strategie del mercato librario, consumi scientifico-intellettuali e circolazione materiale del sapere nella società continentale, fra autunno del Rinascimento ed età barocca, nel cuore della Repubblica delle Lettere di allora.

L’iniziativa editoriale, voluta e patrocinata da Paolo Bernardini, prevede in futuro altri volumi dello stesso Holstenius e certamente contribuirà a farlo riscoprire, in sede storiografica. Umanista e geografo, storico e teologo di fede cattolica, il tedesco Lucas Holstenius (1596-1661) studiò prima a Amburgo e poi a Leida – uno dei più prestigiosi centri universitari della cultura scientifica, durante tutto il XVII secolo – ove fu allievo del grande Philipp Cluver (1580-1622), il padre della geografia storica. Ancora giovane, Holstenius accompagnò il maestro di Danzica, nel suo viaggio in Italia, nel 1618. Al ritorno, si trasferì in Inghilterra, prima a Londra e quindi a Oxford. Un altro Grand Tour lo condusse in Francia: a Parigi divenne amico dei fratelli Dupuy, bibliotecario di Antoine de Mesme e corrispondente di Peiresc. Con lettere commendatizie di quest’ultimo, Holstenius arrivò, nel 1627, a Roma, ammesso alla corte del Cardinale Francesco Barberini, già nunzio apostolico, ed in possesso, in quegli anni, della più grande biblioteca allora esistente (negli Stati della Chiesa e non solo), di cui l’erudito tedesco divenne curatore, nel 1636. Innocenzo X lo fece poco dopo prefetto della Vaticana e lo inviò, in missione diplomatica, a Varsavia. Alessandro VII lo mandò ad Innsbruck, per ricevere la rinuncia al luteranesimo della regina Cristina di Svezia, a Roma dal 1654, già ultima protettrice di Cartesio e nella Città eterna patrona delle scienze (matematiche, fisiche e astronomiche) e della vita accademica, amicissima dello stesso Alessandro VII – Fabio Chigi resta un papa che la storia della cultura deve ricominciare a studiare – ed appassionata di architettura e alchimia.

Studioso alacre e dalla vasta cultura, Holstenius si occupò di platonismo (Porfirio e Sallustio), di patristica greca e latina ed archeologia (iscrizioni e monumenti). La sua opera fu citata, nel XVIII secolo, da Dupin (1711), Wilckens (1723), Niceron (1735) e Moeller (1744). Collezionista di libri e bibliotecario, Holstenius fu una gran figura del libertinage érudit seicentesco. Importantissimi i suoi legami istituzionali con la corte medicea di Firenze (il carteggio in merito copre il periodo dal 1629 al 1660). Grazie al bibliotecario dei Medici, Antonio Magliabechi – vera figura chiave, nella storia e del sapere erudito e della circolazione libraria, nel corso del Seicento – Holstenius poté ampliare la sua, già ricchissima, biblioteca personale, successivamente catalogata ed inventariata (A. Serrai, La Biblioteca di Lucas Holstenius, Udine, Forum, 2000).

Lettore e continuatore di Egnazio Danti, come lui costruttore di meridiane ed orologi solari, il geografo di Amburgo – città con la quale mantenne, anche dopo la partenza, un fitto e fondamentale rapporto, tanto accademico, quanto culturale – si interessò moltissimo alla nuova scienza. Da Roma, infatti, fu in contatto epistolare con Gasparo Berti (1600-1643), astronomo e geometra di Mantova, a sua volta diretto interlocutore del galileiano Torricelli a Faenza. Altra relazione di rilievo – oltre a quella con il toscano Magliabechi – fu quella holsteniana col corsaro, alchimista, medico e umanista inglese Sir Kenelm Digby, corrispondente di padre Mersenne e già conosciuto di persona negli anni londinesi. Proprio l’esperienza di viaggio in Inghilterra contribuì certamente a fare di Holstenius un uomo nuovo, aprendogli orizzonti intellettuali prima inediti. Larghissima fortuna editoriale ebbero, a metà secolo, presso le botteghe librarie e le cerchie scientifiche londinesi, gli scritti – e geografici e storici – del dotto germanico: giunto a Londra, nel 1657, il gentiluomo fiorentino Cosimo Brunetti vi acquistò vari esemplari delle opere di Holstenius, lodandole e diffondendole, presso gli esponenti del patriziato colto italiano di allora. Un capitolo importante, nella storia della circolazione di libri inglesi (o impressi in Inghilterra), a sud della Manica, verso la metà del secolo XVII. Gli storiografi della stampa dovrebbero investigare i molti libri holsteniani e la loro circolazione europea, specie al fine di mettere in luce, adeguatamente, il ruolo imprescindibile degli intermediari culturali (eruditi, tipografi, librai, mercanti, diplomatici, membri di società scientifiche).

Holstenius scrisse e pubblicò moltissimo. Studioso dell’Ordine Benedettino, curò l’edizione del Codex Regularum monasticarum et canonicarum, che conobbe molte impressioni, a stampa, tra Sei e Settecento (Roma, Mascardi, 1661; Paris, Billaine, 1663; Paris, Guerin, 1684; Augusta, Veith, 1759). Nel 1658 uscirono a Roma i Numismata (per i tipi del Varese) e il Liber diurnus Romanorum Pontificum (per il Vannacci). Importante anche la Dissertatio ad Sanctissimum Urbanum VIII, edita a Roma, dalla Tipografia Vaticana, nel 1640, nonché le Veterum philosophorum sententiae morales (Roma, Mascardi, 1638), ristampate a Leida da Maire nel 1639 e a Cambridge da Hayes nel 1670. Il resto della vastissima produzione holsteniana uscì postumo: la Collectio romana veterum historiae ecclesiasticae monumentorum a Roma nel 1662, per il Dragondelli, che licenziò anche gli Opuscula tria veterum auctorum e la Passio sanctorum martyrum (entrambi nel 1663, la seconda ripubblicata l’anno dopo, a Parigi, da Savreux); il De sacramento confirmationis apud Graecos nel 1665; le note di commento al Thesaurum geographicum del cartografo e matematico fiammingo Ortelio nel 1666; nello stesso anno le Annotationes in geographiam sacram (a Roma, nuovamente per Dragondelli); la Vetus pictura nymphaeum referens commentariolo nel 1676 e le Epistolae nel 1708. Holstenius, inoltre, curò con grande perizia storico-filologica edizioni di testi antichi (in prevalenza) e moderni, di Porfirio (Roma 1630, Cambridge 1655, Lione 1792), di Arriano (Parigi 1644, Amsterdam 1683), di Epitteto (Cambridge 1655), Atanasio (Colonia 1686), Libanio (Francoforte-Lipsia 1707), Morin (Parigi 1703), Giamblico (Amsterdam 1707), Anastasio (Roma 1731-1735), quasi tutti come si vede apparsi postumi. Curò la stampa di atti di sinodi, fonti patristiche e documenti bizantini. Nel 1627, a Roma, videro la luce – esempio di poesia d’occasione, dal gusto pre-arcadico – i suoi endecasillabi per le nozze di Taddeo Barberini e Anna Colonna, editi dalla Tipografia della Camera apostolica. A Roma fu stampato pure il suo monumentale e ancora utilissimo Indice della Biblioteca Barberiniana nel 1681. Note ed animadversiones di Holstenius vennero aggiunte, poi, da Charles Vialart, alla sua Geographia sacra (edita da Halma nel 1704 ad Amsterdam e qui ristampata da Wastenios nel 1711, lettissima da accademici ed enciclopedisti nel corso del Settecento illuministico).

Altri scritti di Holstenius, risalenti agli anni romani presso i Barberini, vennero pubblicati da Claude Ménestrier nella Symbolica Dianae statua (uscita per i tipi del De Rubeis, nel 1688). Sforza Pallavicino (1607-1667), invece, fece dare alle stampe le Scritture, sue e di Holstenius, riguardo alla residenza di Alessandro VII (il libro fu riedito a Roma ancora nel 1776, dal Settari). Fu il Barberini, infine, a fornire ad Holstenius i materiali confluiti nelle Antiquitates Ecclesiae orientalis (London, Wells, 1682), che riscosse molte attenzioni, da parte dei teologi anglicani, al tempo di Newton e di Wallis.

Manoscritti sono rimasti di Holstenius i commentari a Giamblico (Roma, Biblioteca Angelica, Manoscritti, cod. 644). Il suo epistolario è anch’esso utilissimo per ricostruire i commerci culturali e scientifici fra Italia ed Europa, nel passaggio dall’epoca rinascimentale a quella barocca. Holstenius fu, infatti, in rapporti di corrispondenza con Marco Aurelio Severino (tra gli alfieri del recupero del corpuscolarismo democriteo, tra XVI e XVII secolo) e con molti savants di area galileiana: Borelli, Dati, Ricci, lo stesso Leopoldo de’ Medici (che, divenuto cardinale nel 1667 e portatosi a Roma, vi tentò invano di riabilitare Galileo). I carteggi holsteniani si conservano, oggi, in parte a Roma, nella Biblioteca Angelica (Mss. 2457-2460, carte per lo più del 1652), ed in parte presso la Nazionale di Firenze (Mss. Gal., 315 ss.). Un altro importantissimo interlocutore di Holstenius nel Granducato di Toscana fu il bibliotecario Lorenzo Panciatichi, conosciuto tramite Magliabechi. Altre missive del grande geografo tedesco finirono a metà del XVIII secolo nelle raccolte settecentesche milanesi del Conte Firmian, figura chiave nei rapporti fra potere e cultura, nella Lombardia austriaca, nel secolo dei Lumi, non senza molti echi e ricadute, presso la corte fiorentina degli Asburgo-Lorena (Firenze, Biblioteca Riccardiana, Ms. 3494/68-81).

Dalla Roma del Papa Re, Holstenius – di tutto curioso, anche delle pratiche ermetiche, e delle scienze esoterico-occulte – seguì, altresì, i movimenti, in Europa, dell’eretico e fuggiasco lombardo Francesco Giuseppe Borri, medico e alchimista, principe delle arti nere, cercato anche da Newton in Olanda (tramite Aston e Southwell), ed oggetto, suo malgrado, di autentiche iniziative di spionaggio politico, oltre che di attenzioni ecclesiastiche. Se in Inghilterra Holstenius aveva trovato se stesso, a Roma scoprì la sua vera casa, sul piano religioso e intellettuale. La capitale dello Stato della Chiesa aveva tutto ciò che lui cercava: chiese, libri, monumenti, cenacoli, uomini e idee. Eppure, una storia completa ed esaustiva e dell’accademismo romano a metà del Seicento e del ruolo che Holstenius vi ebbe concretamente rimane ancora da scrivere. Ne verrebbero maggiori lumi – ne siamo certi – pure sulla storia della scienza italiana (all’epoca di Galileo, e dopo di lui). Se la morte colse il geografo e storico di origine tedesca tutto sommato relativamente presto, non ne spense la notorietà: ancora nel primo Settecento italiano, i preziosi ed eleganti libri di Holstenius, ricchi ed elaborati pure sul piano iconografico-illustrativo, furono tra le letture a Brescia del Cardinale Querini, e oggi si ritrovano fra i testi della sua Biblioteca. Un altro legame da studiare è in effetti quello circa la funzione esercitata dai savants come Holstenius nella genesi storica, già seicentesca, del cattolicesimo illuminato, nella frammentata penisola degli antichi Stati italiani, durante la prima metà del XVII secolo. Salvatore Rotta aveva proprio ragione: moltissimi volti del nostro sconosciuto Seicento sono ancora in attesa di venire tratteggiati, in dettaglio. Restituire i colori di quel mondo, il suo dinamismo scientifico ed intellettuale, i suoi gusti ed interessi culturali, l’incidenza sui quadri sociali, le relazioni con le arti, specie al tempo della corte barberiniana: studiare e riscoprire Holstenius implica tutto ciò, ed apre le porte a nuove ed ulteriori indagini storiche.

Prendendo in esame da vicino Holstenius e il suo mondo, emerge il ruolo storico dei Barberini e in particolare del fiorentino Maffeo (1568-1644), papa come Urbano VIII dal 1623. Dopo gli studi a Firenze, a Roma (qui presso il Collegio gesuitico) e a Pisa (dove addottorò in legge, nel 1589), già membro della Accademia fiorentina – e successivamente degli Alterati di Firenze, degli Insensati di Perugia, degli Umoristi di Roma e dei Gelati di Bologna – Maffeo Barberini fece carriera, presso la Curia romana, assai velocemente: nell’aprile del 1604 era già arcivescovo e, solo due anni più tardi, ottenne la porpora cardinalizia. Raffinato umanista e cultore della letteratura classica, fine grecista e latinista, Barberini pubblicò nel 1595, a Brescia, con dedica al suo magister Aurelio Orsi, una scelta di Carmina, prima parte di una cospicua serie di poesie latine, edite in seguito a Parigi nel 1620, per iniziativa di Fabri de Peiresc, giurista ed astronomo (fu il primo a disegnare la nebulosa di Orione), amico e poi difensore di Galileo. Un’altra edizione di liriche barberiniane, curata dai Gesuiti, vide la luce nel 1631 illustrata da Bernini (più tardi collaboratore di Kircher, negli studi, sia egittologici, sia archeologici).

Successore al soglio pontificio di Gregorio XV, prima di salirvi Barberini viaggiò moltissimo: nel gennaio 1598 fu a Ferrara, al seguito del Cardinale Aldobrandini; nel 1601 raggiunse la Francia, in veste di nunzio straordinario; nel 1603 tornò a Roma in qualità di presidente della Congregazione per la costruzione e manutenzione di ponti e acquedotti, nel 1604 fu di nuovo a Parigi, dal 1608 sino al 1617 a Spoleto, come vescovo; infine dal 1611 al 1614 a Bologna. Divenuto Papa, il suo governo istituzionale della Chiesa si contraddistinse per concessioni pontificie, decisioni in materia liturgica, dottrinale, etica e morale, creazioni di missioni (nel 1627, fondò il Collegio de Propaganda Fide ed incaricò poi nel 1639 l’esploratore e religioso francese Jean-Jacques Olier di evangelizzare le terre del Canada, stabilendo una missione, a Montreal, nella Nuova Francia) e numerose iniziative, votate all’espansione politica degli Stati della Chiesa, presso i Ducati di Urbino e di Castro. Nel corso del suo pontificato, Roma rafforzò le proprie relazioni diplomatiche con i monarchi cattolici (d’Austria, Francia e Spagna) e con quelli cristiani protestanti di Svezia, Inghilterra, Galles e Scozia. Per volere di Barberini, Roma svolse anche una funzione cruciale nella Guerra di successione di Mantova e del Monferrato, tra il 1628 e il 1631.

In Europa, Urbano VIII si espresse favorevolmente alla Pace di Praga (30 maggio 1635), che sancì la cessazione delle ostilità militari fra l’Imperatore Ferdinando II e le nazioni protestanti parte del Sacro Romano Impero. Inoltre deplorò l’intervento francese nella Guerra dei Trent’anni, sempre nel 1635: già l’anno prima, il papa aveva inviato il futuro Cardinale Giulio Mazzarino, diplomatico di Curia, come nunzio a Parigi, avviandolo ad una brillante e famosa carriera, nell’amministrazione statale francese. Mazzarino fu in effetti pupillo di Urbano VIII, il quale per primo scoprì le sue doti d’accorto e abile consigliere dei prìncipi.

Barberini legò il proprio nome a diverse opere artistiche e architettoniche, realizzate a Roma e nel territorio laziale. A Roma, Fece eseguire restauri nella Basilica di San Pietro, il centro e simbolo della cristianità. Durante il suo pontificato, Pietro da Cortona fu uno dei principali architetti attivi a Roma, accanto a Bernini (che restaurò l’obelisco di Piazza Pamphili, impiantando anche, a Roma, il mito dell’antico Egitto e della sua ancestrale saggezza, già celebrata da maghi ed ermetisti).

Barberini fu munifico mecenate e patrono d’arti e scienze. Affidò le commissioni più rilevanti ai maggiori pittori, artisti e scultori del primo Seicento. Grazie a loro, il Barocco si affermò come lo stile della teatralità, dello stupore e della meraviglia. Barberini fu inoltre protettore di molti uomini e di cultura e di scienza, tra i quali il naturalista Cassiano Dal Pozzo, il matematico ed astronomo – nonché seguace di Galileo – Giovanni Campoli e il letterato Alessandro Tassoni. Palazzo Barberini, in brevissimo tempo, divenne il luogo di ritrovo e di incontro per eruditi, enciclopedisti e uomini di lettere. Barberini ebbe cari poeti (come Chiabrera) ed inventori, che per lui costruivano macchine e strumenti mirabolanti. Durante il pontificato di Urbano VIII, venne costituito il primo nucleo della Biblioteca Barberini, in cui furono raccolti numerosi e preziosissimi manoscritti. Il papa si circondò sempre di esponenti delle arti e del nuovo sapere: pittori francesi come Poussin e Lorrain, musicisti tedeschi come Kapsberger, museografi e orientalisti come Kircher, matematici e fisici come Castelli (un altro galileiano), teologi e filologi come Petavius, geografi e storici come Holstenius. Nel 1626, Barberini riuscì altresì ad ottenere la scarcerazione di Campanella, da ventisette anni nelle segrete di Napoli e poi finalmente libero nella Francia di Richelieu.

Naturalmente, il nome di Barberini è rimasto legato al processo a Galileo, tenutosi a Roma nel Tribunale dell’Inquisizione, tra il 1632 e il 1633, dopo la pubblicazione, da parte del grande pisano, del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo. L’istruttoria fu come noto un atto d’accusa nei confronti dell’eliocentrismo copernicano, ritenuto eretico e contrario ai dogmi biblici. La vicenda – peraltro – era già nata sotto il pontificato di Paolo V (1605-1621). In realtà, il Barberini, quando era un giovane cardinale, aveva preso le difese di Galileo allorquando si erano accese, in Firenze, forti dispute scientifiche sulle varie ipotesi dei fenomeni del galleggiamento, spiegate da Galileo facendo ricorso ai modelli idrostatici archimedei. Quando pertanto Barberini venne eletto papa come Urbano VIII, nel 1623, Galileo fu indotto a sperare in un benevolo atteggiamento del nuovo pontefice, verso e la sua persona e i suoi studi astronomico-cosmologici. Proprio nel 1623 – a Roma, per il tipografo e libraio linceo Giacomo Mascardi – diede alle stampe Il Saggiatore, dedicato al nuovo pontefice ed esempio di trattazione anti-aristotelica del moto delle comete. L’opera, per quanto criticata da molti Gesuiti, non ebbe problemi di sorta con il Sant’Uffizio. Ben diverso, si sa, il destino del Dialogo, in cui lo schema del copernicanesimo veniva esplicitamente preferito a quello, tradizionale, tolemaico e geocentrico. Il libro galileiano, un diretto discendente sul piano modellistico del De revolutionibus copernicano, non riuscì a dimostrare – né matematicamente, né sperimentalmente, ricorrendo oltre tutto ad una erronea dottrina delle maree (che già Keplero aveva illustrato, invece, in modo corretto) – le verità del cosmo eliostatico e finì all’Index Librorum prohibitorum. A Urbano VIII non andava giù che Galileo avesse presentato come vera ed autentica quella che ai suoi occhi era solamente una mera ipotesi. Già nel luglio del 1632, l’Inquisizione di Firenze aveva dato ordine di sequestrare tutte le copie del Dialogo disponibili in commercio. Urbano VIII, istigato dai Gesuiti, diversi dei quali – come padre Scheiner – acerrimi avversari di Galileo, diede ordine di inviare la copia del Dialogo al Sant’Uffizio per gli opportuni esami e di convocare Galileo a Roma presso l’Inquisizione. Ne venne il notissimo processo, conclusosi con l’abiura del grande pisano e la condanna del copernicanesimo, in termini ufficiali, nel 1633. Da allora calò il silenzio, nell’Italia della Contro-riforma, su questioni di ordine cosmologico. Non però sulle altre scienze – fisica, astronomia tecnica e di osservazione, matematiche, medicina, storia naturale, geologia, architettura, ingegneria – e proprio Barberini, con i suoi genuini quanto sinceri interessi scientifici, nonché con la protezione accordata ad accademici e eruditi di vaglia, tra Roma e Firenze, ne rappresenta un’attestazione storica troppo a lungo rimossa per ragioni puramente ideologiche dal deteriore laicismo storiografico nostrano.

Barberini, negli ultimi anni del suo pontificato, creò anche nuove diocesi, concistori per nuovi cardinali e promosse opere di beatificazione e canonizzazione. I suoi Poemata, stampati a Parigi nel 1611, dalla Tipografia Regia, vennero ripubblicati ad Anversa, dall’officina plantiniana, con fregi e miniature di raro splendore visivo, nel 1634. Un altro ed importante scritto barberiniano fu poi, nel 1631, la Constitutio contra astrologos iudiciarios, stampata a Roma, da Vittorio Benacci, manifesto della ortodossia razionalista cattolica, contro le vane pretese di maghi naturali ed astrologi. Un libro non molto dissimile da analoghe prese di posizione a stampa, contro i fautori di magia e occultismo, del minimo francese Mersenne, teologo, matematico, studioso delle grandezze astronomiche e padre del meccanicismo moderno (da lui accordato con il dettato letterale delle Sacre Scritture), tra Parigi e Nevers in quel medesimo periodo.

Anche il maestro e la guida di Holstenius, il polacco Cluver, è personaggio da riscoprire. Gran viaggiatore negli Stati tedeschi, iniziò gli studi in utroque iure all’Università di Leida, dove rivolse presto le proprie attenzioni e alla storia e alla geografia, allora insegnate, nell’ateneo olandese, dallo Scaligero. Fu quest’ultimo a fare di Cluver primariamente uno storico e un geografo. Il polacco, che si arruolò come soldato, nelle armate imperiali, viaggiò a lungo in Boemia e Ungheria. Fatto ritorno a Leida, ne ripartì per un lungo Grand Tour di studi e ricerche, alla volta di Inghilterra, antichi Stati italiani, Francia e Scozia (tra i primi e non certo numerosissimi viaggiatori a giungervi tra il XVI ed il XVII secolo). In quell’esteso viaggio, ad accompagnare Cluver fu come detto Holstenius. Tornato nei Paesi Bassi olandesi, nel 1616, Cluver visse i suoi ultimi anni come docente, presso l’Università di Leida, a contatto con i gruppi accademici e tipografici della ricca e vivace città olandese.

Tra gli scritti di Cluver, annoveriamo la Piceni et Vestinorum, Pelignorum, Marrucinorum; ac Frentanorum agri descriptio (stampata postuma, dagli Elzeviri, nel 1624), la Germania antiqua (del 1616), la Sicilia antiqua (1619), l’Italia antiqua (1624) – tutte opere frutto del viaggio nella nostra penisola – e la basilare Introductio in universam geographiam, anch’essa uscita, postuma, dai torchi dell’officina elzeviriana, nel 1624. Quest’ultimo libro incontrò un successo editoriale notevolissimo e ne vennero pubblicate, dai maggiori tipografi dell’età moderna, non meno di venticinque stampe, sino perlomeno al 1729, ad Amsterdam, a Venezia, Londra, Parigi ed Oxford (vedasi H. Chisholm, Philip Cluver, in Encyclopaedia Britannica, XI, Cambridge, Cambridge University Press, 1911, sub voce; P. Fuchs, Philipp Cluver, in Neue Deutsche Biographie, III, Berlin, Duncker – Humblot, 1957, sub voce; C. Bursian, Philipp Cluverius, in Allgemeine Deutsche Biographie, IV, Leipzig, Duncker – Humblot, 1876, sub voce). Il filologo belga Daniel Heinsius (1580-1655) – grecista, amico intimo e di Gabriel Naudé e degli intellettuali che gravitavano nella cerchia di De Thou, in corrispondenza da Gand con i Barberini e i loro protetti (Doni, Tortoletti, Bonifacio, lo stesso Holstenius a Roma) – fu, oltre che un fine editore di testi classici, sia greci, sia latini, anche autore di una Oratio in obitum clarissimi celeberrimique viri Philippi Cluverii geographi, che venne pubblicata in appendice alla Introductio in Universam Geographiam. Tra gli spazi delle Province Unite, l’attuale Germania e la Roma barberiniana si venne a creare un vero e proprio triangolo erudito, che comprendeva geografi, storici, classicisti, antiquari, archeologi, naturalisti e geologi di appartenenza lincea. Un triangolo da approfondire ancora in dettaglio per meglio lumeggiare i percorsi intellettuali ed i consumi culturali dei sodalizi accademico-scientifici nella prima età moderna, i quali andavano oltretutto al di là degli steccati confessionali coinvolgendo dotti tanto cattolici quanto protestanti. Davvero, la Repubblica delle Lettere di allora non conosceva confini.

L’accademismo romano seicentesco dai Barberini all’Arcadia

Holstenius e gli altri accademici della sua cerchia furono l’anello di congiunzione storica fra la stagione aurea dei Lincei e gli arcadi del tardo Seicento. Come noto, l’Arcadia romana fu fondata al principio di ottobre del 1690, dal Gravina – letterato, storico, giurista, più tardi massone – Coardi (erudito e poligrafo torinese ancora tutto da studiare) e soprattutto Crescimbeni, che avrebbe dato, al sodalizio, la sua decisiva impronta ed un preciso indirizzo. Il gruppo arcade, che includeva i membri del cenacolo romano di Cristina di Svezia, teneva altresì importanti rapporti culturali con Spoleto ed Orvieto, Imola e Nizza, Genova e soprattutto Firenze.

Sul piano stilistico, l’Arcadia prendeva le distanze dal Barocco e si rifaceva al classicismo del Rinascimento e, nella fattispecie, alla poesia pastorale. Ne furono membri fra i molti altri Frugoni e Rolli – gran viaggiatore, collaboratore di Haendel e primo traduttore italiano di Newton, a Venezia, nel 1757 – nonché nel corso del XVIII secolo Metastasio (allora alla corte austriaca). Chiabrera, già caro ai Barberini, si ispirava a forme metriche di ascendenza petrarchesca. In generale, l’Arcadia – che poteva contare su colonie sparse pressoché ovunque lungo lo stivale, a testimonianza di una vita accademica quantomai ramificata e dinamica – aveva un suo preciso organigramma, criteri e metodi di ammissione ben definiti e una serie scelta di custodi generali. Ne furono membri capi di Stato ed aristocratici, attori storico-politici e diplomatici (esponenti del casato asburgico, Conti di Ungheria, Re e Principi di Polonia, monarchi e Viceré di Napoli e del Portogallo, nobili di Baviera). Fu molto sentito, in nome ed in ragione della comune fede cattolica, il legame con il Sacro Romano Impero di Vienna e quindi con la dinastia degli Asburgo.

Altri membri dell’Arcadia romana furono e compositori e musicisti (Corelli, Albinoni, i due Marcello e Scarlatti), scrittori e poeti, letterati ed artisti (Bertola, Bettinelli, Buonafede, Goldoni) ed ecclesiastici (i papi Innocenzo XIII, Pio VI, Clemente XIV, il cardinale Alessandro Albani, Althann e Giovanni Cristofano Amaduzzi). Del resto, il programma dell’Arcadia era molto vario, e non solo letterario, anzi alquanto proteiforme. Ne furono membri alcuni dei maggiori esponenti della cultura scientifica granducale: il bibliotecario del Cimento e sperimentatore Alessandro Segni, i galileiani Magalotti e Falconieri (entrambi viaggiatori in Inghilterra, per conto dei Medici) e il naturalista – ed anche cruscante e medico di Cosimo III – Francesco Redi, a conferma di un legame, forte, sul fronte istituzionale e intellettuale insieme fra Roma e Firenze, fra il milieu curiale e gli ambienti scientifici e del Cimento (con il cardinale Leopoldo a fare da collante). Altre ascrizioni illustri all’Arcadia poi furono quelle di Muratori e Orsi, del grecista fiorentino Anton Maria Salvini, del gran libertino (sia seguace sia traduttore di Lucrezio), matematico e poeta empolese Alessandro Marchetti, contiguo al Cimento pure lui, dei newtoniani felsinei Manfredi e Zanotti, del «gran filosofo renatista» Gregorio Caloprese (gli arcadi erano in massima parte razionalisti cartesiani) e dello stesso Vico, a Napoli, di Piranesi – non solo incisore ed architetto, ma anche figura chiave, nel passaggio dalla antiquaria alla archeologia, nel Settecento italiano – e dell’anatomista piemontese Giovanni Fantoni, sostenitore in biologia delle nuove metodologie e procedure sperimentali vallisneriane, in contatto diretto, sia con gli arcadi, sia con le cerchie accademiche romane, mediante l’archiatra pontificio Giovanni Lancisi, quest’ultimo non solo medico ma altresì collezionista e bibliotecario di vaglia.

Contrariamente infatti a quanto si pensa e si ripete, l’Arcadia tutto fu fuorché chiusa al nuovo delle scienze, allora in fase di profonda maturazione ed affermazione, anche e soprattutto a Roma, e grazie all’appoggio sul piano istituzionale del mecenatismo papale. Uomini di scienza membri della Arcadia furono anche il matematico e letterato Giulio Carlo Fagnani, il naturalista e poeta Antonio Ferdinando Ghedini, l’astronomo Angelo Marchetti – cultore di cosmografia e docente di geometria all’Università di Pisa, tra Seicento e Settecento – il medico e pubblicista fiorentino Anton Francesco Bertini (clinico dello Spedale di Santa Maria Nuova nella capitale toscana, e altra figura che collega da vicino Roma con Firenze), sino poi, nella seconda metà del secolo XVIII, al poeta e matematico Lorenzo Mascheroni, ormai nell’età dei Lumi e nel tramonto dell’antico regime.