Le sirene, oggi comunemente associate a creature marine metà donna e metà pesce, affondano le loro radici in una mitologia molto diversa. Originariamente, queste enigmatiche figure erano legate al mondo degli Inferi e possedevano caratteristiche ornitomorfe: avevano infatti corpo d’uccello e volto di fanciulla. Euripide, nel V secolo a.C., le descrive come “vergini piumate”, mentre Apollonio Rodio, nel quarto libro delle Argonautiche, racconta che avevano sembianze in parte femminili e in parte avicole. Il poeta narra anche che, prima di Ulisse, fu Orfeo, con la potenza del suo canto, a trionfare su di loro.

Anche Ovidio, nelle sue Metamorfosi, ci offre una versione del mito: le sirene, un tempo fanciulle e compagne di Persefone, chiesero agli dèi di potersi trasformare in esseri capaci di solcare le onde con le ali, così da esprimere il loro dolore per la scomparsa dell’amica, rapita da Ade. Il dio degli Inferi, mosso a compassione, le accontentò, lasciando loro un volto umano e una voce incantevole.

E’ però durante il Medioevo che avvenne una trasformazione radicale nell’immaginario collettivo: le sirene persero le ali e acquisirono una maestosa coda di pesce. Questa mutazione è testimoniata nei bestiari medievali, opere che fondevano descrizioni di animali reali e fantastici con insegnamenti morali e allegorici. In questo contesto, il mito classico delle sirene si sovrappose a quello di divinità acquatiche come le ondine.

La prima descrizione documentata di una sirena in forma ibrida – metà donna, metà pesce – si trova nel Liber monstrorum de diversis generibus, redatto tra il VII e l’VIII secolo, forse attribuibile ad Aldelmo di Malmesbury. In questo testo, le marinae puellae (fanciulle marine) sono descritte come donne bellissime che seducono i marinai. L’iconografia si consolidò poi attraverso numerosi bestiari successivi: dal Physiologus alessandrino al Bestiaire di Gervaise, fino agli scritti di Brunetto Latini e Cecco d’Ascoli.

Già nel III secolo, il filosofo Porfirio attribuiva alle sirene un valore simbolico: rappresentavano le tentazioni e i desideri peccaminosi che portano alla rovina dell’anima. Questa visione anticipa la lettura moraleggiante dell’epoca medievale.

Nel Medioevo, la sirena con coda pisciforme diventa simbolo della lussuria: spesso raffigurata con i capelli sciolti – simbolo di seduzione – e con le mani che tengono aperta la coda per alludere esplicitamente alla sessualità. Le sculture di sirene nei capitelli delle chiese romaniche non sono quindi semplici elementi decorativi, ma moniti contro i piaceri carnali e i pericoli del desiderio.

Tuttavia, la collocazione marina delle sirene, retaggio della tradizione classica e naturalistica, conferisce loro anche un’aura di mistero e una dimensione narrativa più ricca. Questo duplice registro – morale e descrittivo – è ben rappresentato nell’arte romanica, in particolare nell’Italia settentrionale dell’XI secolo, dove il simbolismo si intreccia con l’osservazione e l’estetica.

Ma come si giunse alla trasformazione delle sirene da esseri alati a esseri marini?

Gli studiosi propongono due ipotesi principali:

1. Influenza del cristianesimo:

Con l’avvento della religione cristiana, le ali piumate – simbolo di purezza e spiritualità – furono riservate esclusivamente agli angeli. Le sirene, considerate entità demoniache e seduttrici, persero quindi le ali, sostituite da una coda di pesce, più consona al loro nuovo ruolo simbolico.

2. Errore di trascrizione:

Un’interpretazione più filologica suggerisce che la confusione tra le parole latine pennis (ali) e pinnis (pinne) abbia generato un fraintendimento iconografico. Un semplice errore di copia avrebbe potuto indurre un illustratore medievale a raffigurare la sirena con una coda, anziché con le ali.

Tania Perfetti

Fonti :

La sirena nell’arte medievale, pulcherrima virgo? Simona Moretti.

Meri Lao, Il Libro delle Sirene, Di Renzo Editore, 2002.

Immagini:

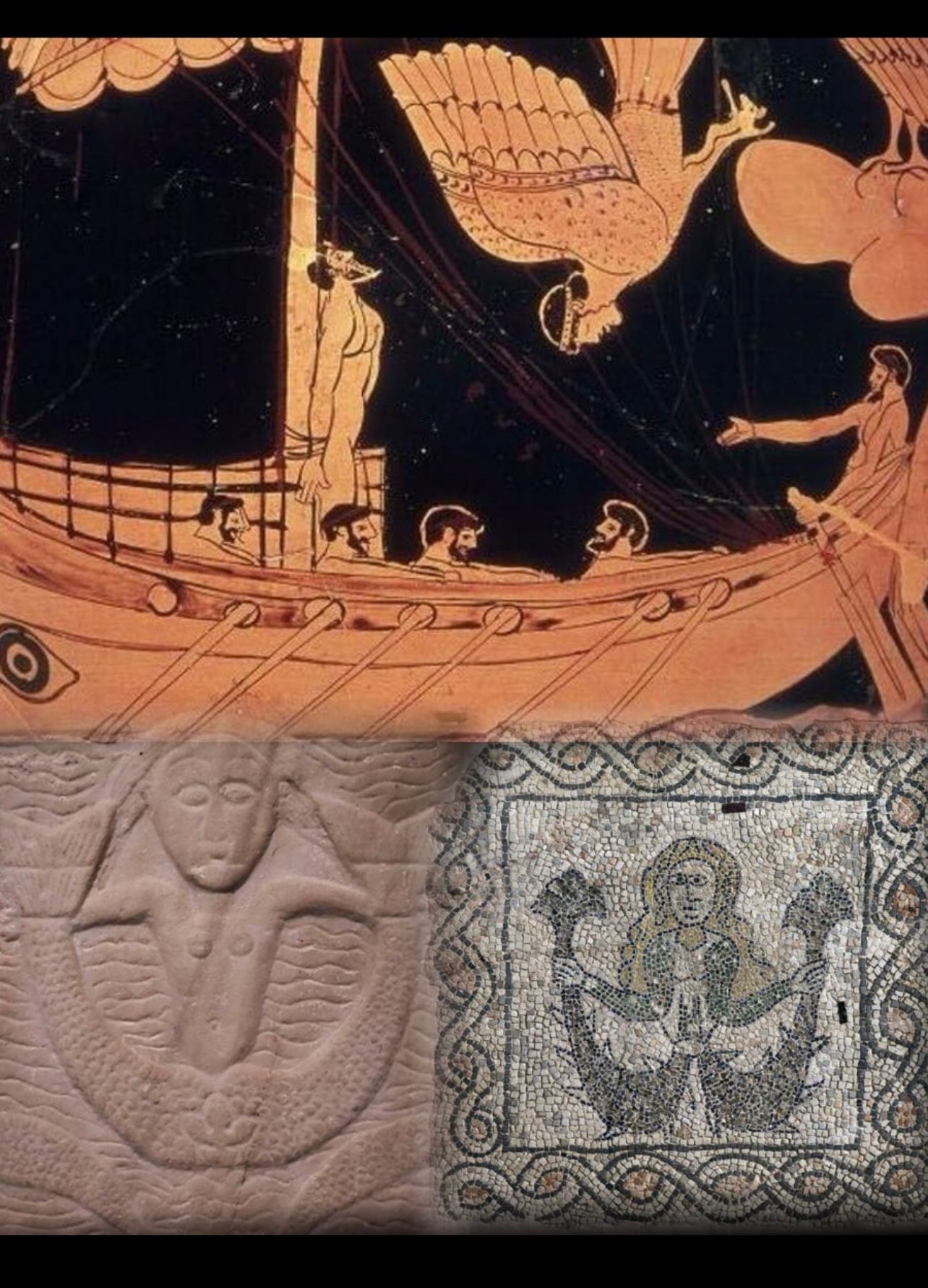

Le Sirene e Odisseo, Stámnos attico a figure rosse rinvenuto a Vulci, V secolo a.C., Londra, British Museum.

Sirena di Cividale, risalente al XI secolo. La lastra di Cividale, di incerta provenienza, e che pur datata al Mille conserva ancora i tratti di epoca longobarda, con particolari che richiamano l’altare di Ratchis (VIII secolo).

Al centro di una cornice con motivo geometrico ad intrecci, è rappresentata la sirena-pesce dalla lunga chioma e bicaudata, cioè dalla doppia coda. Pavimento musivo di San Giovanni Evangelista. . (XIII secolo) – Ravenna.