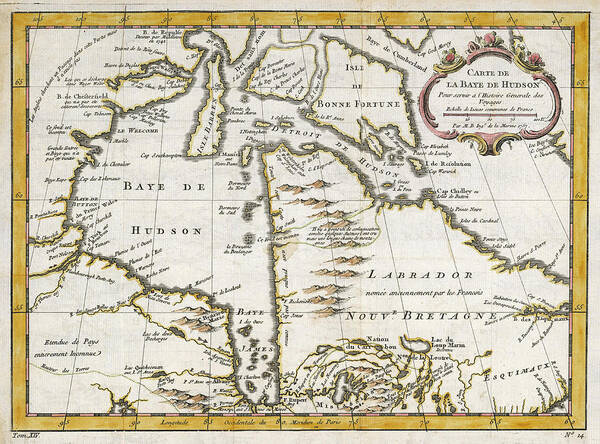

Espansione politica, opera di evangelizzazione, individuazione di nuove rotte, ritrovamento di giacimenti auriferi e metalliferi, fascino dell’ignoto: furono soprattutto questi i motivi che spinsero, dopo la scoperta del continente americano, gli europei ad intraprendere sempre di più viaggi al di là dell’Atlantico, per effettuare nel Nuovo Mondo scoperte ed esplorazioni. Tra XVI e XVII secolo, il paese che più si distinse in tale direzione fu indubbiamente l’Inghilterra: la nascente potenza navale inglese affiancò prima e sostituì poi portoghesi e spagnoli, nel controllo delle acque atlantiche e dei nuovi territori oltre mare. Una figura chiave, anche per lo sviluppo della geografia come scienza, fu quella del navigatore ed esploratore londinese Henry Hudson (1565-1611). A lui sono intitolati la Baia di Hudson in Canada e l’omonimo fiume americano che scorre oggi nello stato di New York.

La primissima parte della vita di Hudson resta un mistero impenetrabile. Nulla si sa della sua infanzia e giovinezza ed anche l’anno di nascita resta incerto. Quando nel 1585 il navigatore inglese John Davis preparò ed organizzò a Limehouse un viaggio verso l’Artico, alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest, Hudson fu probabilmente presente e dovette maturare in quella occasione il fascino per le zone artiche, e l’interesse verso l’esplorazione di quella zona del globo, allora sconosciuta, tanto da coinvolgere due ricche compagnie di navigazione transoceanica. Evidentemente, doveva essersi già fatto un nome per le sue competenze nautiche al comando di spedizioni anche pericolose.

Nel 1607, al servizio della Compagnia di Mosca – una delle non tante compagnie commerciali straniere a cui era stata allora riconosciuta una patente reale di navigazione ed esplorazione, da parte delle autorità inglesi (il regno di Giacomo I Stuart era iniziato da solo quattro anni) – Hudson salpò in primavera, con altri undici membri dell’equipaggio, per il suo primo viaggio, a bordo della nave Hopewell. La missione doveva cercare di individuare un passaggio dall’Oceano Artico al Pacifico e, all’inizio dell’estate, l’imbarcazione raggiunse le coste orientali della Groenlandia, cominciando, in tale modo, l’esplorazione vera e propria, dirigendosi ancora più a settentrione e cartografando, nello stesso tempo, ogni territorio incontrato. Un lavoro di mappatura, per lo più delle coste, che nessuno aveva sino ad allora mai fatto e che costituisce un capitolo fondamentale nella storia della geografia e delle scienze marittime, al principio dell’età moderna. La Hopewell raggiunse le Isole Svalbard, e costeggiò i fiordi norvegesi, toccando il punto più a nord dell’arcipelago alla metà di luglio, a sole 577 miglia marine dal Polo Nord. Come riferì l’esploratore e mercante inglese Thomas Edge (1587-1624), Hudson chiamò la zona nei pressi dello Stretto di Davis Hakluyt’s Headland. La spedizione, a quel punto, proseguì oltre le Isole dello Spitsbergen, ma, alla fine di luglio, il ghiaccio la bloccò e rese chiaro che continuare era impossibile. Nel corso del viaggio di ritorno in Inghilterra, Hudson, inoltre, scoprì quella che oggi è conosciuta come l’Isola Jan Mayen. La spedizione rientrò a Tilbury Hope e raggiunse il Tamigi a metà settembre. Nel complesso, la missione geografica di Hudson non era stata un insuccesso: oltre a scoprire territori e isole e a cartografare le aree costiere aveva aperto la futura via delle baleniere (percorsa da Jonas Poole, nel 1610, e da Nicholas Woodcock e Willem van Muyden nel 1612).

Alla fine di aprile del 1608, sempre al soldo della Compagnia moscovita, Hudson intraprese il suo secondo viaggio, verso le Svalbard ed il Mare di Barents. Tuttavia, anche questa spedizione nel Circolo Polare Artico venne frustrata dalla presenza dei banchi di ghiaccio. Non mancarono critiche e dubbi sul suo operato (fra gli altri da parte di Robert Fotherby) e le compagnie marittime inglesi si fecero riluttanti a sostenerlo. Hudson si recò quindi a Amsterdam e cercò, negli spazi delle Province Unite, nuovi finanziamenti. La Compagnia olandese delle Indie orientali gli commissionò un terzo viaggio a Nord-Est, nel 1609. Prima ancora che la spedizione partisse, mentre ancora si trovava nei Paesi Bassi, Hudson individuò, studiando le carte, due possibili canali verso il Pacifico, attraverso il Nord America, uno dei quali – stando al Diario di bordo di un altro valente esploratore britannico, il capitano George Weymouth (1585-1612) – era a circa 62° di latitudine nord, mentre l’altro (da poco segnalato dal soldato e colono inglese John Smith) a circa 40° nord di latitudine. Il fine era quello di raggiungere, attraversando l’Oceano Artico settentrionale, la Russia e di lì arrivare nel Pacifico sino all’estremo Oriente. Al servizio della Repubblica olandese, Hudson partì dunque ad inizio aprile del 1609 dai Paesi Bassi a bordo della nave Half Moon. A maggio, tuttavia, i venti contrari e le violente tempeste lo obbligarono a rinunciare al progetto originario di un viaggio a Nord-Est, per ritornare a cercare il leggendario passaggio a Nord-Ovest. Nel corso del viaggio lungo la costa atlantica, sbarcò in luglio a Terranova e visitò il Canada, mappandone coste e territori. Per oltre quattro mesi, esplorò le zone orientali dell’America settentrionale, sostando a Manhattan, nel Maine, a Cape Cod, e nella Nuova Scozia. Qui, incontrò la popolazione indigena locale, già in contatto con i Francesi, con cui avviò uno scambio commerciale di pellicce. Entrò nella Baia di Chesapeake e risalì il Delaware sino all’estuario. Hudson seguì, poi, il corso del fiume già incontrato dal navigatore fiorentino Giovanni da Verrazzano, nel 1524, da allora rinominato Hudson River. L’esploratore inglese lo risalì per oltre duecento chilometri sino all’odierna Albany, denominando la zona Staten Island in onore degli Stati generali olandesi (più tardi, i Paesi Bassi avrebbero rivendicato il possesso dell’area, insediandovi nel 1614 una colonia dal nome Nuova Amsterdam e chiamando Nuova Olanda l’Isola di Manhattan, nel 1625). Dopo avere esplorato l’intera regione, Hudson sfiorò il gruppo comandato dal navigatore francese Samuel de Champlain, allora in missione a sud della base di Québec. Le due spedizioni, ad ogni buon conto, non si incontrarono, ignare ognuna della missione dell’altra. Durante il viaggio di ritorno, alla fine di settembre, Hudson attraccò a Dartmouth, in Inghilterra. Qui, venne arruolato da emissari della monarchia stuardista, affinché non facesse più viaggi esplorativi per altre nazioni del continente europeo. Peraltro, gli Atti di navigazione – una raccolta di leggi mercantili, emanate allo scopo di proteggere le rotte commerciali inglesi, dalle mire delle Province Unite olandesi – ancora non erano stati ufficialmente introdotti. Le autorità inglesi non volevano, d’altra parte, lasciarsi più sfuggire un capitano della sua tempra e del suo talento, impavido e temerario esploratore, nelle zone nord-americane. Il registro e le registrazioni della Half Moon vennero mandati nei Paesi Bassi, e le notizie stesse delle scoperte geografiche compiute da Hudson si diffusero, assai velocemente, grazie alla circolazione del Journal di Robert Juet, e alla pubblicazione successiva, ad opera dello scrittore e religioso di Cambridge, Samuel Purchas (1575-1626), autore nel 1623 degli Hakluytus Posthumus or Purchas His Pilgrimes, contayning a History of the World in Sea Voyages and Lande Travells by Englishmen and others: una delle prime storie a stampa delle nuove scoperte ed esplorazioni fatte al di là dell’Atlantico, anche e soprattutto per mano di Hudson.

Appena fatto ritorno in Inghilterra, Hudson si mise subito ad allestire in dettaglio un nuovo ed ancor più importante viaggio in America settentrionale. In ciò seguiva i suggerimenti di Weymouth, che aveva descritto un’insenatura – chiamata, in seguito, lo Stretto di Hudson – dove un singolare e strano fenomeno atmosferico lasciava intendere vi fosse un grande specchio d’acqua. Per Hudson si trattava senza dubbio di una sorta di porta naturale verso l’Oceano Pacifico. Il suo sogno dovette, a quel punto, sembrargli a un passo dalla realizzazione. Il quarto (ed ultimo) viaggio della sua vita fu di nuovo sotto le insegne della bandiera inglese. Era il 1610. Questa volta per finanziare l’impresa si mossero congiuntamente la Virginia Company e la Compagnia britannica delle Indie orientali, con, in più, il supporto della Compagnia della Moscovia, nonché di aristocratici della corte inglese e di un gruppo di attivi mercanti della capitale inglese.

Hudson partì da Londra a metà aprile del 1610 a bordo di una sua nuova ed equipaggiatissima nave, la Discovery (un nome profetico, sintesi delle speranze ed aspettative di un’intera epoca). Con essa, Hudson raggiunse l’Islanda nella prima metà di maggio e vi sostò per alcune settimane per poi toccare l’estremo lembo a sud della Groenlandia a inizio giugno, doppiandone la punta meridionale, prima di proseguire in direzione occidentale. A fine mese, varcò lo stretto che, da allora, prese il suo nome, e si portò nelle zone settentrionali del Labrador. Entrato nella Baia di Hudson, al principio di agosto, ne seguì la sponda orientale, verso sud, giungendo così nella Baia di James – in omaggio al Re Giacomo I Stuart, che seguiva con interesse e partecipazione le sorti della spedizione – la quale si trovava all’estremità meridionale, esplorando quelle coste, senza trovare l’agognato sbocco per il Pacifico sino all’avvento della stagione invernale. Sorsero intanto i primi dissapori con vari membri dell’equipaggio, stanchi del viaggio e desiderosi di tornare in patria.

Il ghiaccio si sciolse solo a primavera inoltrata del 1611. Hudson intendeva continuare nella missione esplorativa, ma i suoi sottoposti no. Prima lo costrinsero a iniziare il viaggio di ritorno, poi lo misero agli arresti. Un autentico ammutinamento. Hudson, il figlio e altri sette marinai ammalati di scorbuto furono lasciati alla deriva, nella baia, su una piccola scialuppa il 22 giugno. Non furono, da quel momento, più avvistati da quanti rimasti sulla Discovery, i quali ipotizzarono che si fossero spinti a sud, fino a raggiungere il fiume Ottawa: vent’anni dopo, un’altra spedizione esplorativa, in effetti, vi si imbatté nelle rovine di un rifugio improvvisato, forse costruito dai naufraghi, ed ultima dimora del tenace Hudson, oramai dato per scomparso in patria. La Discovery era ripartita alla volta dell’Inghilterra, ma quasi tutti i membri del suo equipaggio non vi erano mai giunti, rimasti uccisi in uno scontro con gli eschimesi.

Il mistero legato alla fine di Hudson aleggia, ancora oggi, fitto. I suoi rapporti, come nel caso del suo precedente viaggio, al servizio dell’Olanda, sono andati perduti. Ci resta il resoconto scritto dal geografo olandese Johannes de Laet (1581-1649), nativo di Anversa, e autore delle prime mappe a stampa di Manhattan, Nuova Amsterdam e del Massachusetts. De Laet scrisse in olandese un libro intitolato Nieuwe Wereldt ofte beschrijvinghe van West-Indien (1625). Altre scarne notizie possono rinvenirsi nei Diari di viaggio di Adriaen Block (1567-1627), navigatore e mercante di Amsterdam, che, tra il 1611 e il 1614, veleggiò per quattro volte lungo le rive di New Jersey e Massachusetts. Al caso di Hudson e alla sua misteriosa sparizione s’interessarono in Inghilterra Thomas Button (1612) e Zachariah Gilliam (1668-1670). Il timoniere della Discovery, Abacuk Pricket, accusato di pitateria al suo ritorno in patria, venne successivamente assolto e riabilitato. Naturalmente, egli si proclamò del tutto estraneo all’ammutinamento e non seppe dire – o si rifiutò – nulla di preciso circa la fine di Hudson. Nel 1612, mentre Nicolas de Vignau esplorava la Nuova Francia, le iniziali di Hudson – H. H. – furono rinvenute sul tronco di un albero vicino al Deep River, in Ontario, seguite dalla dicitura captive (ossia prigioniero). Nulla si seppe più di lui. La storia sfuma nella leggenda e nel mistero.

Hudson fu forse il maggiore navigatore e geografo nord-europeo dopo Frobisher – esploratore che nel 1578 aveva scoperto le prime miniere d’oro in Nord America – nonché un antesignano delle ricerche geologiche ed in particolare oceanografiche, portate poi a compimento in America, durante il Settecento illuministico, da Franklin. Inoltre, i viaggi hudsoniani nel Baltico, nell’Artico e presso gli estuari dei fiumi, tanto americani, quanto canadesi, vicino alla regione dei Grandi Laghi, fanno – ancora oggi – data, nella storia della topografia scientifica, e rappresentano vere pietre miliari anche in quella della cartografia. Quanto al suo sogno di raggiungere l’Asia, sarebbe stato realizzato solo, secoli dopo, dal norvegese Amundsen.

Davide Arecco

(Università degli Studi di Genova)

Fonti manoscritte d’archivio

Milano, Fondazione Mansutti, Policies of assurance of Newburyport, 1794.

Letteratura secondaria e studi critici

G.J. Ames, L’età delle scoperte geografiche (1500-1700), Bologna, Il Mulino, 2011.

- Arecco, In un mondo di ghiaccio: la ricerca del passaggio a Nord-Ovest dal XV secolo ad Amundsen, tuttostoria.net, 2023, pp. 1-6.

G.M. Asher, Henry Hudson the Navigator, London, Hakluyt Society, 1860.

- Bonomelli, Quaderni di sicurità. Documenti di storia dell’assicurazione, Milano, Electa, 2011.

- Butts, Henry Hudson, Toronto, Dundurn, 2009.

- Chaunu, La conquista e l’esplorazione dei nuovi mondi, Milano, Mursia, 1977 (ristampa 1989).

- Codignola (a cura di), Canadiana. Problemi di storia canadese, Venezia, Marsilio, 1983.

- Codignola-L. Bruti Liberati, Storia del Canada, Milano, Bompiani, 1999 (ristampa 2018).

E.A. Collier, A History of Old Kinderhook from Aboriginal Days to the Present, New York, Putnam, 1914.

W.M. Conway, No Man’s Land. A History of Spitsbergen from its discovery in 1596, Cambridge, Cambridge University Press, 1906.

- Farinelli, I segni del mondo. Immagine cartografica e discorso geografico in età moderna, Scandicci (FI), La Nuova Italia, 1992.

- Hacquebord, The Jan Mayen Whaling Industry. Jan Mayen Island in Scientific Focus, Dordrecht, Kluwer, 2004.

- Hunter, God’s Mercies. Rivalry, Betrayal and the Dream of Discovery, Toronto, Doubleday, 2007.

- Hunter, Half Moon. Henry Hudson and the Voyage That Redrew the Map of the New World, New York, Bloomsbury, 2009.

R.S. Levine, Norton Anthology of American Literature, I, London, Norton, 2017.

- Mancall, Fatal Journey. The Final Expedition of Henry Hudson, a Tale of Mutiny and Murder in the Arctic, New York, Basic Books, 2009.

L.H. Neatby, Henry Hudson, in Dictionary of Canadian Biography, I, Toronto, University of Toronto Press, 1979, ad vocem.

J.H. Parry, Le grandi scoperte geografiche, Milano, Il Saggiatore, 1963.

O.A. Rink, Holland and Hudson. An Economic and Social History of Dutch, Ithaca-New York, The Cornell University Press, 1986.

- Sandler, Henry Hudson. Dreams and Obsessions, New York, Kensington, 2007.

- Shorto, The Island at the Center of the World. The Epic Story of Dutch Manhattan, and the Forgotten Colony that Shaped America, New York, Little Brown Book Group, 2004.

- Solmi, Il fantasma nella baia, Milano, Rizzoli, 1977.