Il Rinascimento inglese fu un fenomeno tardivo, rispetto a quello italiano; fu secentesco. Elisabetta aveva dovuto pacificare un regno, anzi, due regni turbolenti, e in qualche modo riparare ai danni di un passaggio al Protestantesimo davvero devastante, dopo che Enrico VIII nell’anno del sacco era entrato in campo insieme alla Francia di Francesco I in difesa del papa, col celebre ma infelice Trattato di Westminster. Ma nel 1533 il divorzio radicale tra Chiesa e regno d’Inghilterra venne sancito. Con tutte le conseguenze del caso. Dunque, fu nel Seicento, il secolo che inizia con Giacomo I, vero principe rinascimentale, che l’Inghilterra, dotatasi di un Impero, in continua espansione, pacificata almeno parzialmente nei suoi conflitti confessionali, e sconfitto l’Impero di Filippo II, si lancia nel mondo delle scienze e delle lettere in quel modo così pervasivo, così totalizzante – nel senso migliore del termine, che apriva e arava campi nuovi del sapere – da portare ad un Boyle, ad un Newton, a coloro che getteranno le basi per la scienza che pratichiamo ancora adesso. Newton muore il 31 marzo 1727. Il 31 marzo 1596 era nato Cartesio. Data si vede adatta alle persone di genio. Il “lungo Seicento” della scienza che si apre e rispettivamente si chiude con queste due date – a voler proporre così, al volo, una nuova cronologia – è stato secolo meraviglioso. Fertile di ingegni, di scoperte, di avanzamenti scientifici: l’idea del Seicento come epoca di crisi e stagnazione è valida tanto quella che sostiene che il Medioevo è fatto di “secoli bui”. Ovvero, non ha nessun valore. Perfino nell’Italia apparentemente repressa dalla Controriforma la scienza fioriva eccome, si veda proprio Roma: la Roma dei Barberini e delle loro “api urbane”, la Roma in cui nascono i Lincei, in cui il gesuita Kircher esplora gli egizi e il sottosuolo, e Bianchini i cieli.

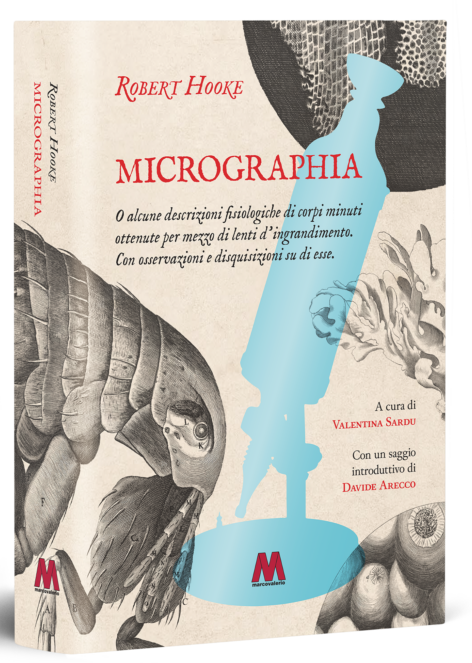

Si deve ad una studiosa e scrittrice di profonde doti linguistiche ed intellettuali, Valentina Sardu, e ad un prolifico e intelligente storico della scienza dell’Università di Genova, Davide Arecco (allievo come chi scrive queste righe di quella mente fecondissima che fu Salvatore Rotta), uno splendido volume, gemma per studiosi ed eruditi, ma anche per bibliofili: la prima edizione italiana della Micrographia di Robert Hooke, pubblicata in folio da Marco Valerio Editore. Un libro bellissimo, tra l’altro, un vero pezzo di arte editoriale.

Siamo davanti ad un’impresa davvero mirabile. Mentre Davide Arecco ci dà nell’ampia introduzione un quadro completo della scienza secentesca inglese, e soprattutto di questo Leonardo d’Albione che fu Hooke – che si interessava di tutto, dalla medicina all’astronomia alla geologia alle matematiche, con una “curiositas” insaziabile – Valentina Sardu traduce e annota un testo complesso, ostico, lungo, arduo sotto ogni punto di vista, con eleganza e maestria: un viaggio nell’infinitamente piccolo, reso possibile dalle lenti d’osservazione che la scienza inglese aveva reso ora possibile – complici gli avanzamenti tecnologici che poi saranno prodromici alla rivoluzione industriale – con tavole che Hooke aveva voluto con bordo circolare, per dare l’impressione al lettore di guardare egli stesso attraverso un microscopio. Intuizione geniale. E infatti il libro, la prima opera ad uscire sotto l’egida della Royal Society, nel 1665, fu anche il primo best seller scientifico della storia. Fortunato chi possiede la prima edizione, da tempo fuori dai circuiti antiquari e battuta alle aste a cifre stratosferiche. Si tratta di un testo simbolo della bellezza – prima che delle Scienze che hanno a che fare con l’infinitamente piccolo, ora che possiamo vedere oggetti un milione di volte più piccoli di quelli che vedeva Hooke con i suoi rudimentali, ma meravigliosi microscopi – della Natura stessa, ora investigata nei dettagli della sua armonia, divina per Hooke e Newton, che invece rovesciava la prospettiva, contemplando la meraviglia macrografica dell’Universo stesso; mentre Burnet mutava di nuovo prospettiva, andando ad indagare il centro della terra, in un entusiasmo scientifico che coinvolge l’Europa tutta, da Leiden a Roma, da Parigi alla Marsiglia di Peiresc.

Valentina Sardu ha curato traduzione, e progetto grafico, nonché gli apparati, compresa una cronologia che pone l’opera di Hooke nel quadro della storia d’Albione (non felice in quel torno di tempo: l’anno stesso dell’uscita di Micrographia Londra venne colpita dalla peste, l’anno successivo dal grande incendio che la rase al suolo). Siamo sicuri che è un libro che acquisirà valore anche proprio come “oggetto”. Solo le tavole sono una meraviglia. Ed infatti ebbero poi diverse edizioni “separate”, anche nel Settecento, quando oramai i microscopi erano assai più sviluppati tecnologicamente. Una di esse è chicca anch’essa dal prezzo proibitivo per bibliofili abbienti: Micrographia restaurata, del 1745 (l’unica copia in biblioteche pubbliche italiane sembra essere quella alla Braidense). Qui si prendono in esame e commentano proprio le tavole, base per la ricerca, arricchendole con notazioni esplicative basate sui progressi della scienza ottanta anni dopo la prima edizione.

Il fascino del libro è rimasto intatto, tanto è vero che la Folio Society di Londra ne ha curato un’anastatica, che viaggia a cifra considerevoli anch’essa nel mercato librario, nel 2017. In Inghilterra Hooke è riverito come genio da sempre, anche a livello popolare.

Concludo con due notazioni.

La prima. Dal punto di vista bibliografico, tra la vastissima letteratura su Hooke, per chi voglia approfondire il personaggio, segnalo solo Bennett, J., Cooper, M., Hunter, M., Jardine, L., London’s Leonardo: The Life and Work of Robert Hooke (Oxford University Press, 2003), dove una veterana della storia della scienza come Lisa Jardine – di cui quest’anno ricorrono i dieci anni dalla morte – e altri studiosi si cimentano da varie prospettive con questo grandioso personaggio.

La seconda. Dal punto di vista epistemologico, la questione fondamentale è: la visione della “natura” ci dà davvero una conoscenza effettiva di essa, o no? O può essere ingannevole, dai disegni di Hooke che per la prima volta ci restituiscono insetti e oggetti minimi, alla dettagliata fotografia naturalistica, con tecniche e strumenti macro sempre più avanzati, di oggi? Non è quisquilia, e dunque qui possiamo solo farvi cenno. Rimando, per una riflessione epistemologica, alle pagine di Patricia Fara, eccellente studiosa di Cambridge, pubblicate nel 2009 su “Nature”, “A Microscopic Reality Tale”, di libero accesso:

https://www.nature.com/articles/459642a.

Molti stimoli, davvero, per la riflessione, che nascono da quel fantastico libro del 1665 che ora – davvero meritoriamente – l’editore Marco Valerio ha reso disponibile per la prima volta, dopo qualche secolo, al pubblico che non legga l’inglese, avvalendosi della perizia di Valentina Sardu e Davide Arecco.

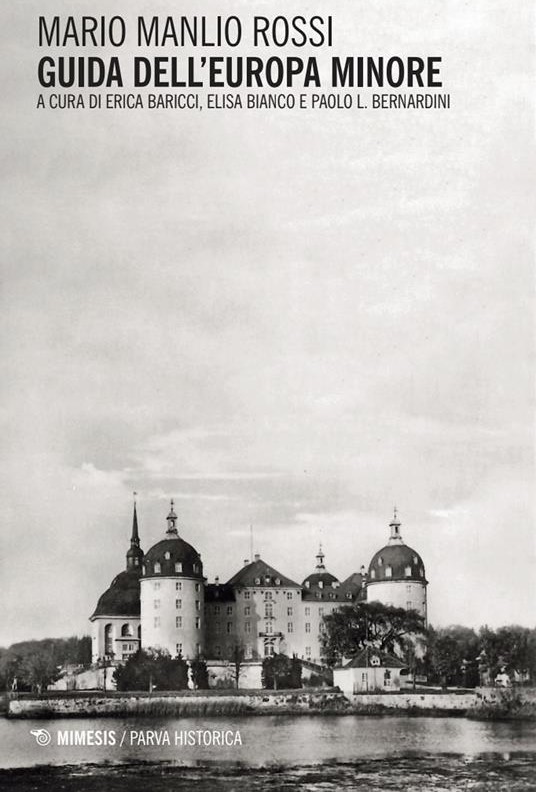

Paolo Luca Bernardini