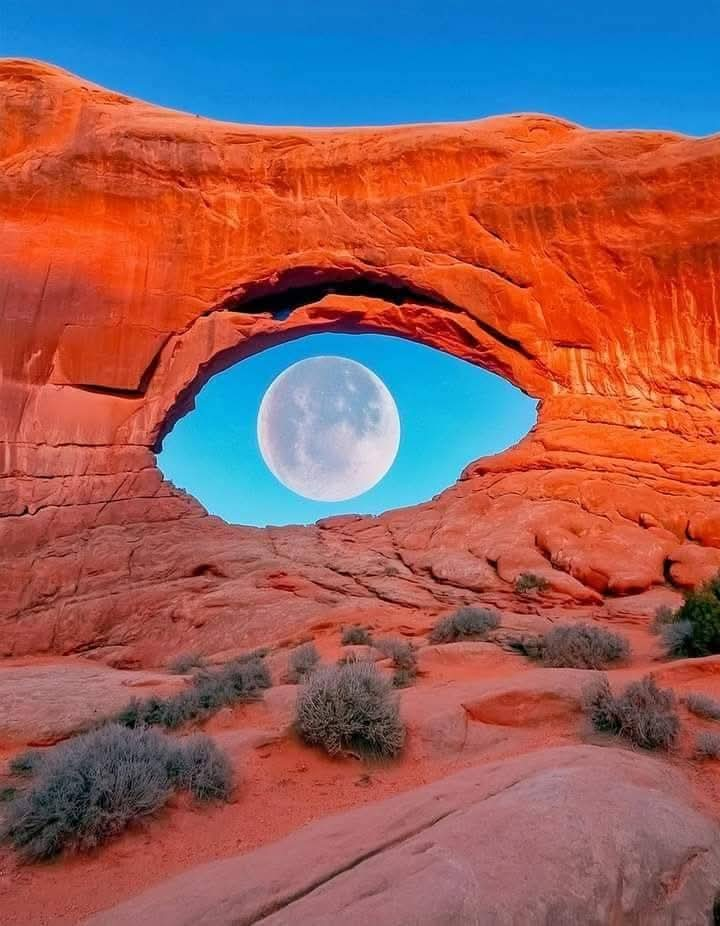

L’essere umano ha da sempre mostrato una profonda attrazione per la bellezza, un aspetto che permea l’arte, la natura e l’esperienza quotidiana. Ma cosa accade nel nostro cervello quando percepiamo qualcosa di bello? La neuroscienza ci offre una prospettiva affascinante su questo tema, rivelando i meccanismi cerebrali che regolano la nostra percezione estetica.

Le moderne tecniche di neuroimaging, come la risonanza magnetica funzionale (fMRI – è un tipo particolare di risonanza magnetica che viene utilizzata, in ambito neuroradiologico, per rilevare quali aree cerebrali si attivano durante l’esecuzione di un determinato compito), hanno permesso agli scienziati di individuare specifiche aree cerebrali coinvolte nella percezione della bellezza. Tra queste, la corteccia orbitofrontale mediale gioca un ruolo centrale, poiché si attiva quando osserviamo opere d’arte, ascoltiamo musica o ammiriamo paesaggi naturali. Questa regione è strettamente legata al sistema della ricompensa, che regola il piacere e la gratificazione.

Altri studi hanno evidenziato il coinvolgimento della corteccia visiva e della corteccia premotoria, suggerendo che la percezione della bellezza non sia solo un processo passivo, ma implichi anche una componente di azione e di anticipazione. Inoltre, la produzione di dopamina – il neurotrasmettitore associato al piacere e alla motivazione – aumenta significativamente quando ci troviamo di fronte a qualcosa che giudichiamo esteticamente piacevole.

Le neuroscienze hanno dimostrato che il nostro cervello predilige forme armoniose e simmetriche. Questo principio si riflette in vari ambiti, dall’architettura alla musica, dalla pittura alla natura stessa. La simmetria è spesso associata alla bellezza perché il nostro sistema visivo la elabora più facilmente, creando una sensazione di equilibrio e ordine.

Inoltre, il cosiddetto “rapporto aureo”, basato sulla sezione aurea (rapporto di circa 1,618), è stato rilevato in numerose opere artistiche e persino nelle proporzioni del corpo umano. La sezione aurea e la sequenza di numeri ad essa correlata è presente ovunque nella realtà fisica. La sequenza di Fibonacci è un fenomeno che collega matematica, estetica e percezione sonora. Questa sequenza numerica, in cui ogni numero è la somma dei due precedenti (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, …), è estremamente affascinante nella musica.

Molti compositori l’hanno usata per determinare la struttura delle loro opere. Ad esempio, una sezione musicale può svilupparsi seguendo la progressione 8-13-21 misure, creando proporzioni che risultano naturalmente armoniose all’ascolto. Basti pensare al lavoro del compositore ungherese Béla Bartók, che ha strutturato molte delle sue composizioni seguendo il rapporto aureo.

Ancora, il rapporto aureo viene spesso usato per determinare il climax di un brano. Ad esempio, se un pezzo ha 100 misure, il punto culminante potrebbe trovarsi intorno alla misura 61-62, creando una struttura percepita come equilibrata e naturale.

La sequenza di Fibonacci è visibile anche nella costruzione di scale e intervalli. La scala diatonica ha 8 note, la pentatonica ne ha 5, e la scala cromatica completa ha 13 note (se consideriamo le ottave). Inoltre, i toni e i semitoni all’interno di una scala spesso seguono rapporti vicini a quelli della sequenza.

Alcuni compositori e musicisti sperimentali usano i numeri di Fibonacci per costruire ritmi e poliritmie. Ad esempio, un pattern ritmico può essere basato su accenti distribuiti seguendo la sequenza (3-5-8), creando un senso di variazione naturale ma strutturata. Steve Reich e altri artisti minimalisti hanno esplorato queste tecniche nelle loro opere.

Nella musica elettronica e ambient, la sequenza di Fibonacci viene utilizzata per creare progressioni armoniche, arpeggi o sequenze temporali che risultano bilanciate e fluide e sono perfette per dare un senso di crescita organica ai brani.

Di fatto, è la combinazione di un concetto matematico e nel contempo di una guida naturale per creare musica che risuona profondamente con la nostra percezione.

Questo suggerisce che la nostra mente risponda positivamente a determinate proporzioni matematiche, rafforzando l’idea che la bellezza sia, almeno in parte, codificata biologicamente.

Oltre alla risposta cerebrale, la bellezza attiva profondi processi emotivi. Il neurobiologo Semir Zeki ha proposto che l’arte e la bellezza possano indurre uno stato di “effervescenza emotiva”, capace di migliorare il benessere psicologico. Questo avviene attraverso il rilascio di endorfine e ossitocina, sostanze chimiche che favoriscono la sensazione di connessione e felicità. Le mie sperimentazioni sonore nei bagni di frequenze vanno esattamente in questa direzione.

La bellezza, dunque, non è solo una questione estetica, ma ha un impatto significativo sul nostro stato mentale ed emotivo. Studi hanno dimostrato che l’esposizione a immagini piacevoli e armoniose può ridurre lo stress, abbassare i livelli di cortisolo e persino migliorare le capacità cognitive. E lo stesso vale nell’ascolto della musica e dei suoni.

L’amore per la bellezza è profondamente radicato nella nostra biologia e nella nostra neurologia. La scienza ci mostra come la percezione estetica non sia un fenomeno puramente soggettivo, ma il risultato di complessi processi cerebrali che influenzano il nostro benessere e la nostra esperienza del mondo. Comprendere questi meccanismi non solo arricchisce la nostra conoscenza, ma ci aiuta a valorizzare maggiormente la bellezza che ci circonda, riconoscendola come un potente strumento di crescita e armonia interiore. Il che, a mio avviso, implica anche la sua difesa dal brutto.

L’amore per la bellezza si colloca in una dimensione complessa tra soggettività e oggettività. Da un lato, la bellezza è un’esperienza soggettiva, poiché ogni individuo ha preferenze uniche influenzate dalla propria cultura, educazione e sensibilità personale. Ciò che una persona trova affascinante può lasciare un’altra indifferente.

Dall’altro lato, la neuroscienza suggerisce che esistono elementi oggettivi nella percezione della bellezza. Per esempio, la simmetria, l’armonia delle proporzioni come la sezione aurea e determinati schemi cromatici tendono ad attivare specifiche aree del cervello legate al piacere e alla gratificazione. Questo implica che la nostra risposta alla bellezza non sia puramente arbitraria, ma radicata in schemi biologici e neurologici condivisi.

Esistono principi universali che il nostro cervello riconosce come piacevoli, ma la nostra esperienza individuale modula il modo in cui li percepiamo e apprezziamo. Qui entra in gioco la cultura, e se restiamo fedeli al significato originario della parola (il verbo còlere in latino, ossia coltivare, ma anche avere cura, trattare con attenzione e riguardo – e conseguentemente ciò che promana attraverso un participio futuro, qualcosa che sta per succedere), quello che non porta a una crescita o una elevazione può essere chiamato cultura solo impropriamente. Tocca ancora una volta a noi soltanto essere guardiani e promotori della bellezza.

Piercarlo Bormida del Bardo