Tra Sei e Settecento, negli spazi del Granducato di Toscana, vivissima era ancora la memoria di Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482), matematico e cosmografo, astronomo e cartografo il cui ruolo storico fu fondamentale nelle imprese transoceaniche di Cristoforo Colombo e più in generale nell’epoca aurea che vide l’alba delle grandi esplorazioni geografiche. Magliabechi nel XVII secolo e Ximenes nel XVIII – quindi bibliotecari, eruditi, uomini di cultura e di scienza – si interessarono, infatti, alla sua figura e al suo operato, rimasto allora, come poi in seguito, troppo in ombra. Ancora oggi, non molto si dice e si sa di Toscanelli. Studiò presso le Università di Firenze e di Padova, ove si dedicò alla matematica e conseguì la laurea in medicina. Amico di Leon Battista Alberti, maestro di Brunelleschi, da lui consigliato in sede di calcoli nella costruzione a Firenze della cupola di Santa Maria del Fiore: nella cattedrale, ancora verso la metà del Settecento, Leonardo Ximenes ammirava lo gnomone astronomico costruito dal Toscanelli, il più grande tra quelli realizzati nel secolo XV. A un valente astronomo quale Ximenes – forse il maggiore studioso di meccaniche celesti, in Toscana, al tempo degli Asburgo-Lorena – non sfuggì la rilevanza insieme storica e scientifica delle ricerche selenografiche di Toscanelli e delle sue pionieristiche osservazioni – rammentiamo che si parla, qui, di una astronomia ancora pre-telescopica – delle posizioni delle comete del 1433, 1449, 1450, 1456, 1457 e 1472: di quelle comete, Toscanelli aveva, per primo, tracciato le orbite, su mappe stellari da lui stesso appositamente preparate con cura ed in maniera minuziosa. I requisiti delle future scienze e tecniche di età moderna – precisione nelle misurazioni effettuate, attendibilità e controllabilità dei dati ottenuti mediante le rilevazioni, fiducia negli strumenti osservativi – gli erano già chiarissimi, in tutta la loro portata ostensiva ed euristica.

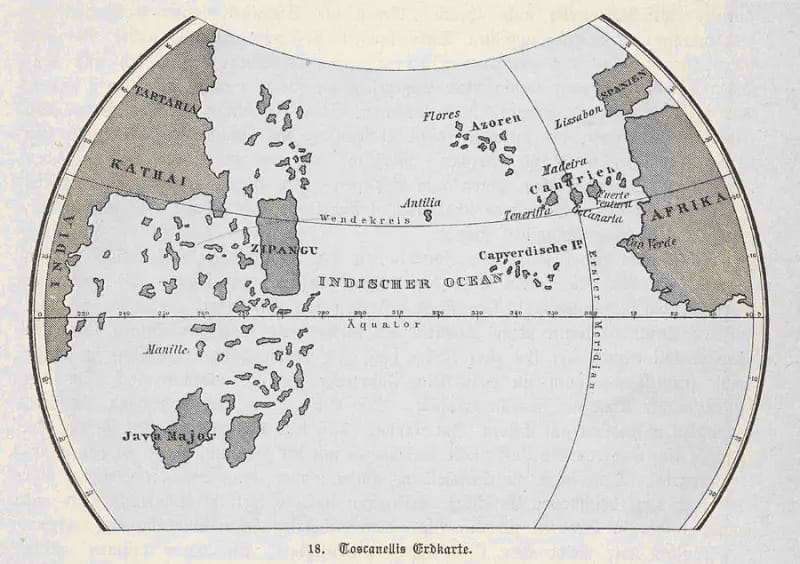

In veste di cartografo – basandosi sul testo della Geografia tolemaica, ritrovata dall’umanista Jacopo Angeli da Scarperia, nel 1406 – Toscanelli disegnò un planisfero, andato purtroppo perduto, in seguito, che mostrava come i navigatori potessero raggiungere le Indie, attraversando l’Oceano Atlantico. L’idea fatta propria e proposta alla monarchia spagnola, si sa, da Colombo. Il calcolo del Toscanelli riproduceva quello delle carte nautiche e astronomiche di Tolomeo. E’ rimasta celebre di Toscanelli una lettera a Re Alfonso V del Portogallo, nota a Colombo, che la trascrisse nei suoi libri e nella quale si ripeteva che la via più breve, al fine di raggiungere l’Oriente e l’Asia fosse, appunto, quella che passava per l’attraversamento delle acque atlantiche. Nell’arco della sua lunga esistenza, Toscanelli non pubblicò nulla a stampa, e diversi suoi manoscritti (incluso un trattato di ottica) non sono giunti sino a noi. Va da sé, dunque, che una ricostruzione del suo itinerario scientifico e della sua produzione è (e sarà sempre) parziale e frammentaria. Proviamo, in ogni caso, ad orizzontarci in base a quanto le fonti e i documenti a nostra disposizione ci dicono, per meglio illuminare la figura del personaggio e la sua notevole levatura scientifica, a sua volta indizio della grandissima vivacità culturale della Firenze quattrocentesca e di un gusto enciclopedico già pienamente rinascimentale e moderno.

Toscanelli si appassionò di geografia e astrologia giudiziaria presso lo Studio di Padova, negli anni intorno al 1424, stringendovi amicizia con Niccolò Cusano. Ritornato nella natia Firenze, qui si immatricolò nella corporazione degli speziali e, stando al Vasari, aiutò Brunelleschi a costruire la cupola del Duomo, dispensandogli non pochi consigli di geometria applicativa. Presto, Toscanelli si fece un nome, presso i suoi concittadini, che lo tenevano in altissima considerazione. Poliziano gli dedicò un epigramma greco. Anche Cristoforo Landino e Giovanni Regiomontano lo ammirarono, e gli dedicarono diversi loro scritti, fondamentali nella storia dell’astronomia nel Quattrocento. Il 3 di ottobre del 1453, la Signoria volle sentire il parere di Toscanelli, dopo il terremoto del 28 settembre precedente. Vespasiano da Biaticci ne scrisse la prima biografia, mentre Giovanni Pico ne celebrò il talento, in ambito sia scientifico, sia umanistico. Furono anche, per Toscanelli, anni di viaggi: prima a Roma e poi a Todi, nel 1464, al seguito del Cardinale Cusano (tra i primi a postulare l’infinità del cosmo nel XV secolo, sulla base di speculazioni puramente metafisiche e teologiche).

Come si ricordava prima, l’intera produzione astronomico-matematica di Toscanelli è andata, purtroppo, smarrita. Si è salvato tuttavia il Codice Magliabechiano Cl. XI, 121, A 9, 2, 13. Si tratta di un manoscritto, autografo, dal titolo Immensi Labores et graves vigilie Pauli de Puteo Toscanello super mensura comete, contenente carte celesti con le posizioni successive delle comete dell’ottobre 1433, del 1449-1450, della cometa di Halley (nella apparizione del 1456), nonché delle comete del 1457 e del 1472. Le figure sembrano fondatamente esser frutto di vere misure e successivo regolare disegno. Le posizioni delle comete non sono poi lontane da quelle effettive, fatti salvi pochi minuti primi d’arco. Della cometa di Halley, Toscanelli fornisce molte posizioni diverse, riferendosi ad una settantina di stelle nel catalogo dell’Almagesto tolemaico, trasportandole tramite la precessione alla loro epoca. Le osservazioni astronomiche di Toscanelli presenti nel Codice Magliabechiano sono, al contempo, precise, nuove e originali. Il cosmografo fiorentino non si limitava, infatti, a commentare le fonti scientifiche greche e arabe, a lui precedenti. Le confrontava con nuove osservazioni e quindi le metteva in discussione. Un aspetto nuovo per l’epoca, che fa di lui un uomo dalla mente rivolta al futuro. L’accuratezza delle sue misurazioni rivaleggiava con quella conseguita dal Regiomontano e, talora, risultava essere persino superiore. Toscanelli fu quindi il maggior astronomo d’osservazione del XV secolo in Italia: riprese ed ampliò la tradizione dell’astronomia medievale italiana – una cui storia documentata non è ancora stata scritta – e (prima di Copernico, Tycho, Keplero e Galileo) fu tra i principali alfieri della rinascita che contraddistinse nel nostro stivale le scienze in generale e la meccanica celeste in particolare, entro un quadro europeo di circolazione e diffusione del rinnovato sapere astronomico e geografico, matematico e cosmografico. Fu tra i primi, fra l’altro, a elevare la geografia a scienza, mettendo da parte la propensione al favoloso, al leggendario delle carte d’epoca medievale, sostituendo il rigore dell’esattezza scientifica alla rappresentazione di distanze enormi o comunque eccessivamente grandi ed estese.

Lo gnomone fiorentino, installato, nel 1468, a Santa Maria del Fiore, consentì al Toscanelli di determinare l’ineguaglianza delle massime declinazioni solari, ossia l’obliquità dell’eclittica. Allo gnomone fa riferimento un documento manoscritto del 1503, custodito nell’Archivio dell’Opera del Duomo, in cui si menziona uno sportello per vedere el sole in Chiesa per gli strolaghi. Toscanelli, inoltre, si occupò in Toscana di estrazione mineraria (a Montecatini e Volterra), e di agricoltura. Un interesse marcato pertanto per la pratica e le tecniche, per quel mondo di saperi e mestieri, dal quale moltissimo poteva venire e di fatto giungeva alle scienze dotte. All’arte della coltivazione, il medico fiorentino dedicò un trattato in volgare, anch’esso perduto, attestazione della sua inclinazione verso le conoscenze empiriche e manuali. Toscanelli fu in tal senso, in pieno Quattrocento umanistico, un primo esempio di uomo di scienza, colto ed erudito, ma disposto altresì a sporcarsi le mani ponendo da parte i tradizionali pregiudizi filosofici dei dotti universitari di allora. Sapeva che le tecniche, in moltissimi casi, ispiravano la scienza e le fornivano strumenti, per l’avanzamento del sapere. Grazie a Toscanelli, Firenze divenne poi la capitale degli studi cosmografici in Italia, unendo grazie a lui la matematica, la geografia e l’astronomia in un solo ambito d’indagine scientifica, destinato a venire coltivato in modo unitario sino al XVIII secolo, quando il barnabita milanese Paolo Frisi fu l’ultimo grande cosmografo italiano, ormai in piena età dei Lumi.

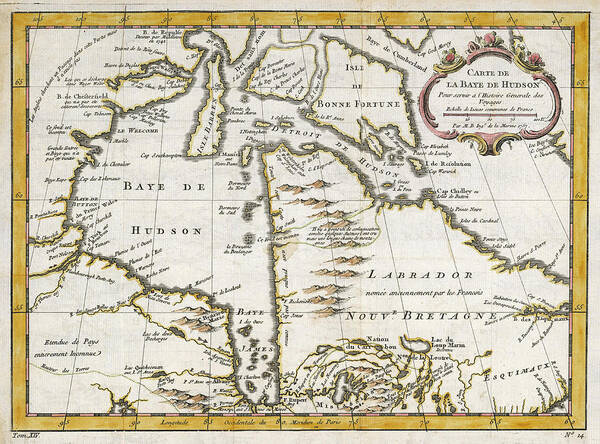

Toscanelli rispettava l’autorità di Tolomeo (le cui carte sarebbero del resto rimaste in uso sino al Settecento), ma non esitava a ricercare e battere all’occorrenza nuove strade. Non fu mai soltanto un teorico, ma rivalutò e ricomprese, entro un quadro più ampio, tutte le conoscenze a disposizione, in merito al globo terracqueo. Avvicinava e interrogava i viaggiatori giunti a Firenze da paesi anche lontani (abbiamo, in proposito, la testimonianza landiniana). In occasione del concilio fiorentino del 1441, giunsero ad esempio nella capitale toscana alcuni ecclesiastici etiopici, che seppero fornire al Toscanelli numerose informazioni e notizie sulle osservazioni celesti fatte nel Medio Oriente. Fra le letture di Toscanelli vi fu poi Il Milione di Marco Polo, e fu senz’altro a conoscenza dei viaggi fatti in India da Niccolò de’ Conti, che tornò in patria con i legati venuti dall’Oriente, per il concilio, e la cui relazione venne stesa da Poggio Bracciolini. Per studiare le remote e immense regioni dell’Asia, Toscanelli utilizzò pure fonti e misurazioni antiche, come quella di Marino di Tiro, il cartografo e geografo ellenico, la cui opera era nota, grazie al recupero umanistico della geografia tolemaica. Le misure di Marino, studiate da Toscanelli e da questi trasmesse a Colombo, risultarono decisive per i viaggi del navigatore genovese a partire dall’annus mirabilis 1492.

Proprio i rapporti fra Toscanelli e Colombo collocano l’astronomo fiorentino nella storia delle scienze geografiche all’alba dell’età moderna. Fu infatti Toscanelli il diretto ispiratore della grande impresa colombiana, volta a raggiungere il continente asiatico, navigando attraverso l’Atlantico, in direzione ovest. Nel 1474, Toscanelli scrisse una lettera ad un ecclesiastico portoghese, il canonico Fernando Martinez (da lui conosciuto in precedenza a Roma), missiva nella quale si dimostrava, per mezzo e di carte nautiche e di calcoli matematico-astronomici, che la via più breve, per raggiungere l’Asia orientale non era quella che i Portoghesi seguivano attorno all’Africa, ma la traversata diretta dell’Oceano Atlantico alla latitudine dell’Iberia. Un progetto, quello toscanelliano, che arrivò al Re portoghese ed alle orecchie, sia di Colombo (già in contatto con il geografo toscano), sia di Martino Berhaim. Appartiene pertanto al Toscanelli l’idea che portò alla scoperta dell’America. E ancora nel 1493, oltre dieci anni dopo la scomparsa dell’astronomo fiorentino, il Duca di Ferrara Ercole d’Este avrebbe richiesto mediante il suo ambasciatore nella capitale toscana, al nipote di Toscanelli, dati ed informazioni geografiche sulle terre americane, di recentissima scoperta oltre mare. Sino alla morte, d’altra parte, lo stesso Toscanelli disegnò accurate mappe e carte geografiche, e stese, inoltre, tavole di latitudini e longitudini che funsero da base per ulteriori lavori di carattere cartografico, tra XV e XVI secolo, non solamente a Firenze e a Genova, ma in tutta l’Italia e – più in generale – nell’area mediterranea.

Agli occhi di Toscanelli, l’opportunità di aprire nuove rotte atlantiche verso l’Asia aveva una duplice valenza, scientifica e commerciale. Dalle navi scendevano uomini, merci e idee. Possibilità di ampliamento del sapere astronomico e geografico si accompagnavano per lui a quelle mercantili: entrambe motori di una nuova storia e parte viva e integrante di essa. Un dinamismo storico-sociale che lo studioso sa essere cifra del mondo rinascimentale, italiano e non solo.

Davide Arecco

(Università degli Studi di Genova)

Bibliografia

AA VV, La carta perduta. Paolo dal Pozzo Toscanelli e la cartografia delle grandi scoperte, Firenze, Alinari, 1992.

- Abulafia, La scoperta dell’umanità. Incontri atlantici nell’età di Colombo, Bologna, Il Mulino, 2010.

- Arecco, L’astronomia nel Rinascimento. Incunaboli preziosi del Quattrocento austro-tedesco, in Nuova Informazione bibliografica, IV, 2023, pp. 521-545.

- Arecco-F. Bagnus, Meridiane e gnomonica. Una geografia storica di secoli e luoghi, Savona, Editoriale Darsena, 2021.

- Barbensi, Il pensiero scientifico in Toscana, Firenze, Olschki, 1969.

- Barillé, Invenzioni e inventori. Enrico il Navigatore, Novara, De Agostini, 1995.

- Bartoli, La geometria, la prospettiva e il significato della macchina prospettica del Brunelleschi, Firenze, Università degli Studi di Firenze, 1977-1978.

- da Biaticci, Vite di uomini illustri del secolo XV, Lanciano, Carabba, 1911.

- Boraso, Brunelleschi 1420, Padova, Edizioni Libreria Progetto, 1999.

- Cantu, Le scoperte di Cristoforo Colombo nei testi di Bartolomeo de Las Casas, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1993.

- Celoria, Sulle osservazioni di comete fatte da Paolo dal Pozzo Toscanelli e sui lavori astronomici suoi in generale, Milano, Hoepli, 1921.

- Cervini, La prospettiva di Brunelleschi, Poggio a Caiano, CB Edizioni, 2016.

- Colombo, Lettere ai Reali di Spagna, Palermo, Sellerio, 1991.

- Colombo, Gli scritti, Torino, Einaudi, 1992.

- Colombo, Diario di bordo, Milano, Mursia, 2013.

- dal Pozzo Toscanelli, Della Prospettiva, Milano, Il Polifilo, 1991.

- Dini, Cristoforo Colombo. La realtà e l’enigma, Milano, Mursia, 2022.

- dos Passos, Storia del Portogallo. Tre secoli di esplorazioni e scoperte, Roma, UniversItalia, 2024.

- Ferro, La conquista dell’Atlantico, Milano, Mursia, 2016.

- Foà, Cristoforo Landino, in Dizionario biografico degli Italiani, LXIII, 2004, sub voce.

- Frisi, Cosmographiae physicae et mathematicae, I-II, Milano, Marelli, 1774-1775.

- Fumagalli, Vita di Amerigo Vespucci, Firenze, Landi, 1898.

- Garin, Ritratti di umanisti, Milano, Bompiani, 1996.

- Giannantonio, Cristoforo Landino e l’umanesimo volgare, Napoli, Liguori, 1971.

- Gilson, Leggere Dante a Firenze da Boccaccio a Cristoforo Landino (1350-1481), Roma, Carocci, 2019.

- Imbrighi, Bartolomeo de Las Casas. Note per una storia della problematica colombiana, L’Aquila, Japandre, 1972.

- Kemp, La scienza dell’arte, Firenze, Giunti, 1994 (ristampa 2005).

- Landino, De vera nobilitate, Firenze, Olschki, 2017.

- de Las Casas, Diario, Madrid, Alianza Editorial, 1989.

- Maccagni, La scienza nel Rinascimento, in Storia delle scienze, I, Roma, Città Nuova, 1984, pp. 155-225.

- Maccagni, Leon Battista Alberti e Archimede, in Miscellanea storica ligure, XIX, 1987, pp. 1069-1082.

- Maccagni, Le matematiche, l’astronomia e le loro applicazioni all’epoca delle grandi scoperte, in Cristoforo Colombo e l’apertura degli spazi. Due mondi a confronto (1492-1728), Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1992, pp. 567-602.

- Maffei, La cometa di Halley, Milano, Mondadori, 1984.

- Mahn-Lot, Cristoforo Colombo, in Dizionario biografico degli Italiani, XXII, 1982, sub voce.

- Mahn-Lot, Paolo dal Pozzo Toscanelli, in Dizionario biografico degli Italiani, XXXII, 1996, sub voce.

- Marino, Cristoforo Colombo, l’ultimo dei Templari, Milano, Sperling, 2006.

S.E. Morison, Cristoforo Colombo ammiraglio del mare oceano, Bologna, Il Mulino, 1992.

- Pasta, America, Toscana e Inghilterra. Note in margine a un elogio settecentesco di Amerigo Vespucci, in Fra Toscana e Stati Uniti, Firenze, Olschki, 1989, pp. 129-158.

- Pasta, Adamo Fabbroni, in Dizionario biografico degli Italiani, XLIII, 1993, sub voce.

- Pinelli, La storia dell’arte, Roma-Bari, Laterza, 2009.

- Regiomontano, Tabulae directionum, Augusta, Ratdolt, 1490.

- Regiomontano, Ephemerides, Venezia, Emerich, 1494.

- Regiomontano, Epytoma in Almagestum Ptolemei, Venezia, Landoia, 1496.

- Regiomontano, Almanach perpetuum, Venezia, Peter Liechtenstein, 1498.

- Regiomontano, Kalendarius, Augusta, Millers, 1518.

- Regiomontano, Canones sive declarationes in varia Coelestium Motuum, Venezia, Giunta, 1522.

- Regiomontano, Astronomei Planeten, Strasburgo, Gotzen, 1529.

- Regiomontano, De cometae magnitudine, Norimberga, Peypus, 1531.

- Regiomontano, Scripta de Astrolabio Armillari et observationibus cometarum, Norimberga, Neuber, 1544.

- Regiomontano, Annuli astronomici instrumenti, Lutetiae, Cauellat, 1557.

- Regiomontano, De triangulis planis et sphaericis libri, Bern, Perna, 1561.

- Rotta, Documenti per la storia dell’Illuminismo a Genova. Lettere di Agostino Lomellini a Paolo Frisi, in Miscellanea di studi ligure, I, 1958, pp. 191-329.

- Sumien, La correspondance du savant florentin Paolo dal Pozzo Toscanelli avec Christophe Colomb, Paris, Challamel, 1927.

- Surdich, Lo sviluppo della scienza geografica in Italia, in Storia sociale e culturale d’Italia, V, I, Busto Arsizio, Bramante, 1988, pp. 1003-1015.

P.E. Taviani, Cristoforo Colombo. La genesi della grande scoperta, Novara, De Agostini, 1974.

P.E. Taviani, L’avventura di Cristoforo Colombo, Bologna, Il Mulino, 2001.

- Uzielli, Raccolta di documenti e di studi pubblicati dalla Regia Commissione colombiana, V, La vita e i tempi di Paolo dal Pozzo Toscanelli. Studi e ricerche, Roma, Ministero della Pubblica Istruzione, 1894.

- Vacca-R. Almagià, Paolo dal Pozzo Toscanelli, in Enciclopedia Italiana, Roma, Treccani, 1937, sub voce.

- Vasari, Le vite de’ più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, Torino, Einaudi, 2015.

- Vignaud, The Columbian Tradition of the Discovery of America and of the Part Played Therein by the Astronomer Toscanelli, Oxford, Oxford University Press, 1920.

- Ximenes, Del vecchio e nuovo gnomone fiorentino, Firenze, Stamperia Imperiale, 1757.